ジョゼフが馬車の荷台に乗り込み、アリーセが収まっているものと同じ椅子を肩に担いで降りてくる。

手際よくそれをアリーセの隣に開くと、今度は山と積まれた死体の山から、袋に紐付けられた紙片を一枚ずつめくり、目当てのものを見つけたらしく小声で何かをつぶやくと、それを担いで地面の図形の中央へと乱雑に放り落とした。

そして彼は、先程と同じように開いたばかりの折りたたみ椅子に深々と腰掛けると、胡座をかいて座り直した。

一方で、ライツは幻像越しにアリーセに対して何かを指示している。

アリーセは、どこにしまっていたのか、小石のようなものを次々取り出してはミイラが横たわる部屋の隅や中央に丁寧に置いて行っている。

それはどことなく、今アリーセやジョゼフの前に設えられた図形と似ているように見られた。

「そっちはどうですかい」

ジョゼフがライツを急かす。

「もうあと2,3個と、詠唱だけだ」

そう言って、ライツがアリーセに最後の石の指示を出す。

そして、兎の視界は部屋の中央で静止する。

それに合わせて、ライツがまた聞き覚えのない呪文の詠唱を始めた。

兎の視界の中で、部屋に並べられた小石が発光を始める。

ライツは詠唱を続けながら、指先で何かを指す仕草を取り始める。

その動きと全く同じように、幻像の中の兎の指先がなぞるように動く。

呪文を終えると、ライツは今度はジョゼフの方に向き直る。

「次はお前だ」

「待ってました」

ライツは、もはや聞き覚えを感じ始めた呪文の詠唱を開始する。

これを唱えるのは、今日で3度目だ。

魔術師がどういったものなのか、私に詳しい知識はない。

ただ、これだけ立て続けに様々な魔法を駆使しながら、ライツは顔色一つ変えていない。

村ではただ一人、裂傷程度の傷なら一晩で治せるという祈祷師がいた。

彼女は、ひとつの術に、準備も含めて一日がかりであった。

そうして怪我人を癒やした後、祈祷師は3日も寝込むのだ。

それを思うと、必要な場面に対応した幾つもの術に精通し疲れ知らずであるライツの魔術師としての能力は、比較にならぬほど優れているものなのだろうという想像はついた。

それが、彼がこの一団を指揮する立場である所以なのかもしれない。

そうした思案に耽る間で、もう3体目の屍体はジョゼフの魂を吹き込まれていたのだった。

立ち上がる屍体は、最初のそれに比べて、腕の太さから半分ほどしかないような、柳のように細いものであった。

これで戦おうと言うのだろうか。

「こんな細腕で、大丈夫なんですか?」

思わずライツに聞いてしまう。

「目的に対して、最適な選択なのだ」

ライツの答えは相変わらず淡々としている。

「また補充しとかないとな」

ジョゼフが付け加えた。

2人で2つの屍体を動かしているときは、幻像も2つ、空間に浮かび上がっている。

声もそれぞれから発されたものが一様にこちらの耳に届くし、アリーセとジョゼフが直接会話する事さえもできた。

アリーセは、好んでジョゼフと会話しようとはしなかったが。

3体目の屍体は、山を超えるのに一番時間がかかった。

肉体的な強さもなければ、空間をまたぐような特別な力もないので、当然だったと言える。

それでも、常人の倍以上の速さで登っていくのだから、十分過ぎると言えるのだが。

回廊へと到達する頃には、私達がいる野営地に朝日が刺しかけて、空の彼方が白んできていた。

一方で、屍体の目に映る空には、一向に陽光が刺す気配がない。

白むといった事さえなく、都市を覆う空全体が、真夜中のように暗く、また星の光も刺さず、ただただ吹き付ける雪と雲が変わらず空を覆っていた。

それは山の斜面の具合だとかそういった気象がもたらす差とは違う、何か非自然的な力の介在を感じさせた。

屍体は、これまでで最も無遠慮に、躊躇なく、淀みのない歩みで、回廊を真っ直ぐ突き進んでいった。

3度目ともなれば、私ももう、感覚が麻痺しつつあった。

あの悍ましい粘液どもが視界に入っても、もうさほど驚きも感じなくなっていた。

むしろ、あの頼りない屍体で、何をするつもりなのか、どうやってあの怪物どもに対抗するのか、私の興味は既にそちらへと向いていた。

まるで競走馬か拳闘を見守る観客のように、私は不思議な胸の高鳴りを持って屍体の視界を見つめていたのだ。

兎のときと異なり、今度は姿を晒して寄ってきた屍体を、粘液達は瞬く間に感知する。

すべての眼球が一斉にこちらに向ける瞬間は、さすがに怖気を感じずにはいられなかった。

呼応しあうように全ての粘液達がこちらへと向き、蠕動しながら接近し始める。

すかさず、ライツは詠唱を始める。

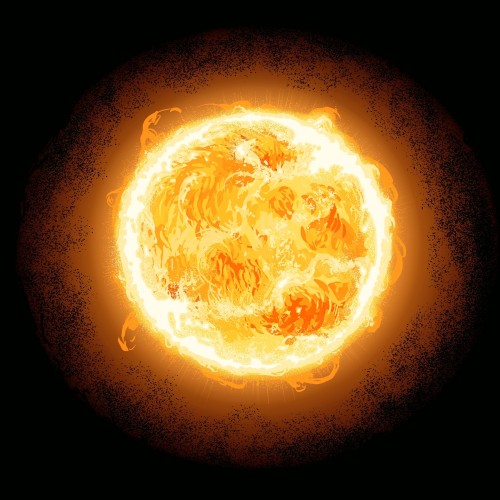

視界の中でかざされた右腕に、火が灯る。

その手段で、前回は失敗したのではないか?

思いかけた内容が、全く見当違いであった事は、すぐにわかった。

炎が腕を遡り、視界全てが炎に包まれる。

猛然と接近する粘液達は構わずこちらへと向かっていたが、明らかな様子の変化が見られた。

屍体の目前で前進を止めた粘液が、突然発火する。

順を追うように、屍体に近くにいる粘液達が次々と発火していく。

視界はさらに燃え上がり、やがて眩い発光がその身を包む。

腕はもはや、白熱していた。

光は強さを増し、悶えるように粘液達はのたうち回っている。

そしてあろうことか、足元の床を構成する石畳までもが赤熱し始めていた。

発光はさらにいや増しに強まって、両足が床に沈み込み始めていた。

そうして、視界はホワイトアウトした。

私は狼狽しながら視線を山頂へと向けた。

日の出に似た光が、山の向こうから刺している。

しかし、日の出は今、我々の背後から刺しているのだ。

そして、仄かに暖かな風が山頂から吹き下ろしてきている事にも気がついた。

「あの都市をまるごと焼く気ですか?!」

慌ててライツに向き返るが、なお、彼は当初と変わらぬ無表情を貫いていた。

「私も詳しいわけじゃあないですが、その、歴史的に価値があるとか、そういう…」

私は、自分でも何が言いたいのかわからず、しどろもどろになってしまった。

彼は淡々と答えた。

「我々にとって必要なものは、ただ知と力だけです。それ以外のものには何の価値もないし、時間を割く余裕もない。彼は、どうもそうではなかったようですけどね」

そう言うと、雑に幻像を指差した。

指の先には、兎の視界の中で机に突っ伏したミイラがいた。

今、がらんどうの都市の廃墟は、小さな太陽をその内に抱いて、少しずつ溶け果てていっているのかもしれない。

それにも関わらず、不思議な事に兎の視界は、先程から何の変化も見られなかった。

私には、彼らの行動が正しいものなのかどうか、もはや判断がつかなくなっていた。

あれほどの規模の大都市跡を、ほんの1日足らずで燃やし尽くしてしまうような連中なのか。

それではほとんど、災害ではないか。

いまや、彼らに対して抱いている感情は、畏敬を通り越した、理解不能な存在に対する恐怖感に至っていた。

私の感情の変化などは気にもとめず、ライツは無表情に、白光する幻像を見つめていた。

長い時間が過ぎたように感じたが、それでも日の差す角度を見ても大した動きがなかったので、実際にはあまり時間は経っていなかったのかもしれない。

山頂からは、温風は熱風となって野営地に吹き下ろしていた。

雪山の中にいながら、ほとんど真夏の日向に晒されるような暑さで、私は外套も脱いで肌着だけになっていた。

これほどの暑さでも、ライツはなお着替えはおろか、汗すらもかいていなかった。

私の中では、もしかしたら彼自身も、そもそも人間なのではないのではないかという疑念すら湧いていた。

白光していた幻像が突然、宙空からぷつりと消えた。

それと同時に、目を閉じて項垂れていたジョゼフが目を醒ました。

「お、燃え尽きたか」

ジョゼフはまるで他人事のように、兎の方が見ている幻像を覗き込んだ。

「あ、熱くなかったんですか」

私はずっと気になっていた事をジョゼフに尋ねてみた。

「あぁ、俺は何も感じないよ。感覚は取捨選択して、不要な分はカットしている。つないでいないと熱波の術が解けるから、俺は突っ立ってただけだ。肉体が完全に焼失したから、戻ってきたって寸法さ」

そう言って、愉快そうにニヤニヤと笑ってみせた。

ライツは私達のやり取りには目もくれず、幻像越しのアリーセに対して何かの指示を出していた。

指示を受けて、兎は立ち上がると、部屋の入り口を経て、扉の外へと足を踏み出した。

何もない。

背後の一部屋とその周囲の壁面だけを残し、何もなくなっていた。

足元の地面が、まるで楕円形に切り抜かれたように石畳が残されていて、切り抜かれた先は、崖のように切り立っていた。

天井も、そびえ立っていた壁面もない。

切り立った崖の下は、まるで土中に火薬を埋めて爆ぜた跡のように抉れて窪んでいた。

遠方には、火山から吹き出された土砂のように赤熱して煮えたぎる液状のものがところどころで池を成していた。

赤黒い池と、半透明の池とか並んでいる事にも気づいた。

空は暗闇が多い、一帯が高温化した影響か、吹雪は雨へと変わっていた。

ならば、色のない池は、雨水が成した池なのだろう。

雨の中あちこちから立ち上る煙が覆い隠しきれない方角では、屍体達が駆け下りてきた、そうしてその先に私達が控えている山の頂が姿を見せていた。

こんな惨状を残した場所が、この世にあるものだろうか。

私自身、子供の頃に、本当にたまたまではあったが、村から少し離れた平原で行われた戦争を目にした事があった。

大砲が爆ぜて、地面の土が弾け飛ぶのを見た。

その時も、地面が抉れ、燃えた木々や屍体を目にした。

ただ、それと比べても、この景色はもはや、現実感がなかった。

あの日見た戦争が現世の風景ならば、これは地獄の風景だ。

およそ生き物の営み、生命のやり取りの生み出すものではない。

屍体と屍体の戦いという、村の外で繰り広げられていると聞くものの実態が、こんな現実離れしたものだったなどと、誰が想像しようものか。

耳の奥に、事務的な女声が響いた。

「研究室は無事です。回収はどうしますか?」

「そうだな… 危険性も排除したし、ここからはもう本部に任せていいだろう。戻ってきてくれ、報告書は帰りの道すがら書く」

そう言うと、ライツは馬車の側に積んであった荷物の山に向かい、帳面と筆記具のようなものを取り出し始めた。

ジョゼフが幻像のアリーセに対して何か冗談を言って煙たがられている様子だったが、私にはもう、何を言っているか耳には入ってきていなかった。

山の向こうにあった都市は、一体何だったのか。

誰がいつ頃に住んでいて、どんな営みがそこにはあったのか。

あの部屋にいた男は、一体あそこで、得体のしれない怪物達に囲まれて、何をしていたのだろうか。

あの都市に対して、どんな思いを持って、吹雪と闇の中に閉ざして、また蜃気楼で招き入れるような事をしていたのか。

そうした数々の疑問が、浮かんでは消えていった。

ただ、何を考えたところで、無意味なのではないかという思いが強まるだけだった。

屍術団の面々に質問したら、あるいはジョゼフ辺りが、気前よく丁寧な説明をしてくれるかもしれないとも思いかけた。

ただ、それも結局は止す事にした。

こんな戦いの先で、生きた人々の手に、一体何が残せるのだろう。

無力な私には、それを知る術も、変える術もない。

屍術師達は、日夜地底の軍勢と戦い続けていて、彼らが人類の未来を担っていると、人々は噂している。

しかし、その戦いが終わる気配があると言うような話は全く聞かない。

それはつまり、これだけの尋常ならぬ力を持ちながらなお、結着をつけられないほどに相手もまた強大なのだろう。

そう思えば、戦い、勝つ以外の事に関心を払っている暇などないというのも、仕方がない事かもしれない。

全ては、生き延びた先にしかないのだから。

~おわり~

「ショートストーリー」は、Buriedbornesの本編で語られる事のない物語を補完するためのゲーム外コンテンツです。「ショートストーリー」で、よりBuriedbornesの世界を楽しんでいただけましたら幸い

です。